SMA PLUS AL-WAHID

Knowledge is power, but character is wonder

Knowledge is power, but character is wonder

Gambar ilustrasi diambil dari alif.id

Assimilation of parralels adalah istilah kebahasaan untuk sebuah gejala di mana sebuah redaksi kalimat yang pernah seorang temukan akan mempengaruhinya saat ia menuliskan redaksi kalimat lainnya yang senada. Karena bahasa erat kaitannya dengan tradisi maka tentu saja fenomena kebahasaan ini tidak bisa dihindari.

Sebuah analisis menarik muncul saat Prof. Van Putten dari Universitas Leiden Belanda meneliti sebuah manuskrip Al-Qur’an yang berisi QS 67:11. Menurut Van Putten kātib (juru tulis) manuskrip tersebut menuliskan bagian ayat fa-‘tarafū bi-dzanbihim (maka mereka mengakui dosa mereka) sebagai fa-‘tarafū bi-dzunūbihim (maka mereka mengakui dosa-dosa mereka). Bila pada umumnya yang kita baca sekarang kata dzanb (dosa) ditulis tunggal, maka sang juru tulis tersebut menuliskannya dalam bentuk jamak, dzunūb (dosa-dosa). Mengapa bisa terjadi demikian?

Dalam bingkai teori assimilation of parralels, sang kātib rupanya terpengaruh pikirannya oleh redaksi ayat yang sama pada surah lain, yakni i’tarafū bi-dzunūbihim (QS 9:102) atau oleh redaksi berbeda namun dengan pola yang sama fa-ʿtarafnā bi-dzūnūbinā (QS 40:11). Mungkinkah asimilasi paralel ini menyebabkan lahirnya ragam bacaan? Dan apakah penulisan dzunūbihim bisa dianggap lebih tepat secara kaidah kebahasaan?

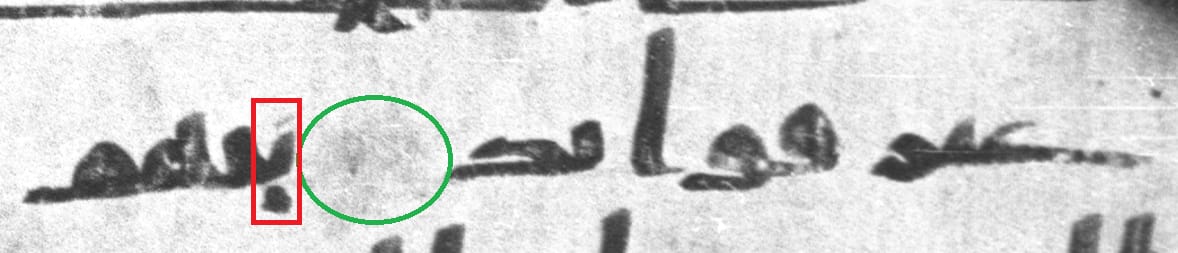

Meskipun Van Putten tidak secara eksplisit menyatakan demikian namun dengan adanya dugaan penulisan dzunūbihim—sebelum kemudian dihapus sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini—maka ada celah untuk menyoal keterpeliharaan Al-Qur’an. Sebuah celah yang senantiasa menjadi poin favorit para orientalis.

Ruang yang dilingkari hijau diduga pernah dituliskan huruf waw namun kemudian dihapus.

Sudah menjadi rahasia umum bila Al-Qur’an terpeliharan melalui dua jalur. Pertama melalu tradisi hafalan. Tradisi hafalan Al-Qur’an bukanlah sesuatu yang sifatnya sembarang. Ia memiliki—atau lebih tepatnya bahkan melahirkan—disiplin ilmu tersendiri untuk mengawal dirinya. Suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh tradisi hafalan lainnya dalam sejarah manusia. Hafalan Al-Qur’an dikawal oleh riwayat yang transmisinya tidak pernah terputus selama satu setengah milenia dari masa Nabi saw hingga kini.

Kedua, adalah jalur kodifikasi. Mushaf Utsmani ditetapkan melalui serangkaian konfirmasi, verifikasi dan validasi dari huffazh (para penghafal Al-Qur’an) oleh sebuah tim di bawah pimpinan Zaid bin Tsabit Al-Anshari. Demikian juga halnya dengan salinan mushaf ini selanjutnya. Koreksi yang dilakukan oleh sang kātib manuskrip yang dibicarakan di atas menunjukkan adanya proses konfirmasi, verifikasi dan validasi tersebut.

Lalu, apakah redaksi yang disoal oleh Van Putten ada contohnya dalam Al-Qur’an? Bahwa sang kātib telah keliru tulis dan memang bi-dzanbihim merupakan redaksi yang sebenarnya?

Pada tempat lain di Al-Qur’an, Surah Asy-Syams:14 kita menemukan:

Pada rangkaian kata-kata fa-damdama ‘alaihim Rabbuhum bi-dzanbihim fa-sawwāhā, Al-Qur’an menggunakan kata bi-dzanbihim dan bukan bi-dzūnūbihim. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kata-kata bi-dzanbihim adalah asli sesuai redaksi Qur’ani ini bukan tanpa maksud dan tidak ada kekeliruan secara gramatikal. Dengan demikian, fenomena asimilasi paralel terbukti bertekuk lutut di hadapan keterpeliharaan Al-Qur’an baik secara hafalan maupun tulisan.

Oleh: Dodi Kurniawan

Komentar (0)